Oleh: Muhammad Lutfi

Beberapa orang telah menyusup di keheningan malam. Mereka bersembunyi di balik tumpukan jerami. Terdengar suara senapan yang mengacaukan keheningan. Duorr… burung-burung pergi meninggalkan sarang. Beberapa orang itu masih bersembunyi dari kejaran beberapa orang-orang yang bertubuh pendek dan bermata sipit itu. Beberapa dari mereka telah siap melemparkan granat. Lempar… teriak seorang lelaki memberi komando. Setelah granat itu dilemparkan kepada beberapa orang yang mengejar mereka dengan terselip samurai-samurai yang tajam di pinggang, suasana hening kembali. Mereka telah menjadi abu. Pengejar itu tak bernyawa lagi. “Kini, saatnya kita lari kembali. Kita cari tempat yang aman,” ucap seorang pimpinan dari pejuang-pejuang tersebut. Mereka lari meninggalkan bekas laga tersebut. Masuk, menyusup ke dalam hutan.

Wajah mereka nampak lelah. Tubuh mereka kurus. Baju mereka lusuh. Lumpur dan debu mewarnai wajah dan sekujur pakaian mereka. Mereka terus berjuang. Berlari dan terus berlari. Mempertahankan hidup di ujung harapan. Dahulu mereka masih suka bekerja di bawah perintah orang-orang penjajah. Mereka adalah pekerja Belanda. Lebih tepatnya, budak yang membangun jalan di pantura, Jalan Daendels. Mereka terbayang, dulu lebih enak daripada sekarang. Kerja sampai sore. Kalau siang diberi makan. Masih pula diberi gaji oleh kompeni. Kini, setibanya ras penjajah dari Asia itu tiba di Juwana, banyak petani mati ditembaki. Sawah-sawah dibakar. Lumbung padi dibakar habis dengan kejam. Sungguh sadis. Perbuatan seperti itu hanya dilakukan oleh mereka yang tak punya jiwa nurani sebagai manusia. Manusia diperlakukan seperti hewan, dipukuli dengan kayu dan batang besi sampai berdarah-darah.

“Aku masih ingin bertani di sawah. Bersama istri dan anak-anakku. Masih ingin main di sungai bersama anak bungsuku. Semenjak kedatangan Jepang keparat itu, aku tak merasakan lagi harga diri sebagai manusia. Istriku diperkosa dan dibunuh dengan sadis oleh tentara mereka. Mentang-mentang punya senjata, lalu dengan seenaknya membantai manusia seperti hewan. Bangsat,” Waskito dengan kesal menyumpahi Jepang.

“Aku juga ingat, saat hasil panenku dijarah oleh mereka. Mereka tak mengganti milikku sama sekali. Bahkan, mereka telah membakar sawahku tanpa tersisa. Aku menuntut kepada sipir di kota. Tetapi apa yang kudapat, rumahku justru ikut dibakar. Aku masih ingin membalas perlakuan mereka yang keji itu,” Soeratno masih terus menyimpan rasa kesalnya kepada tentara-tentara Jepang.

Tak sedikit tingkah keji dan sadis yang dilakukan oleh para penjajah Jepang itu. Jika dibandingkan dengan Belanda, masih manusiawi orang-orang Belanda. Belanda masih memberi upah dan makan kepada rakyat pribumi, walaupun tanah mereka dijajah. Hal seperti ini tak bisa dibiarkan terus menerus.

Para pejuang dan laskar-laskar rakyat terus bergerak maju. Membangun peradaban dan kemerdekaan tanah airnya. Bagi mereka, tanah air ini adalah tanah tumpah darah semenjak dari Majapahit, Demak, Mataram, Bone, dan masih banyak lainnya. Mereka merasa itu adalah harta leluhur yang harus dibela sampai akhir. Seperti Diponegoro yang membela tanah air dan leluhurnya sampai akhir hayatnya. Berpindah dari Selarong dan ke hutan-hutan. Kini, kobaran api Perang Jawa itu masih menyala di hati rakyat. Mereka siap bertarung dengan tombak, keris, senjata rampasan, dan tentu dengan tekad yang menyala di dada.

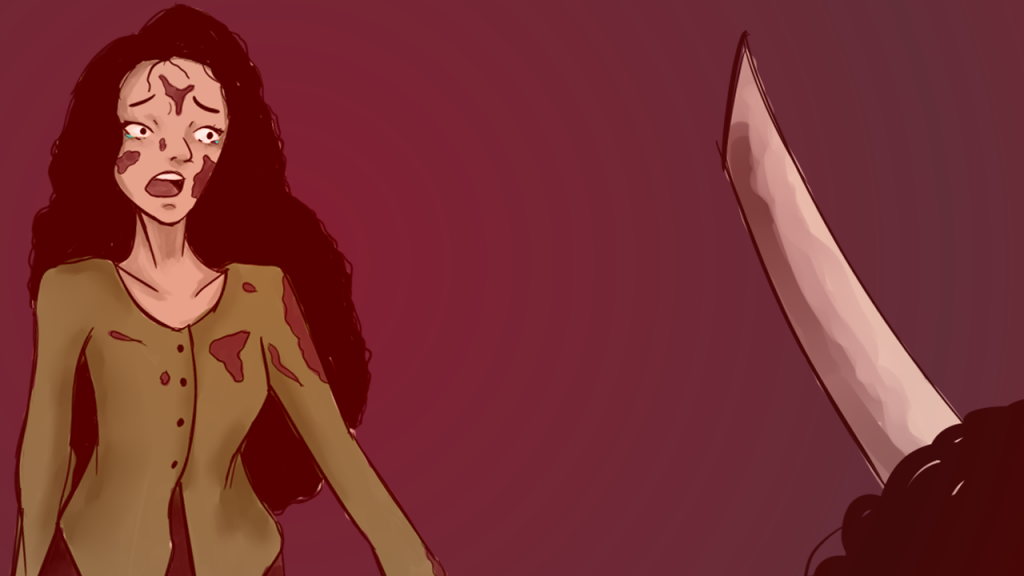

Seorang wanita yang rambutnya lusuh dan tergerai terduduk di atas batu, dikelilingi oleh hutan-hutan yang rimbun dan angker. Dia adalah Suyatni, seorang wanita yang dulu adalah pesinden yang sangat jelita dan cantik. Kini, dia ikut berjuang bersama laskar rakyat untuk membalas kematian anaknya yang dipenggal oleh tentara Jepang. Dia masih tak bisa tenang, jiwanya masih tak bisa tidur lelap. Anak semata wayangnya dulu dijadikan budak Jepang untuk menjadi pemulung. Tiap hari tak diberi upah dan gaji. Sampai pada akhirnya dia pulang ke pelukan Suyatni. Penjajah Jepang, yang mengetahui hal itu tentu tak tinggal diam. Mereka merasa perlu mengambil budaknya kembali. Para serdadu penjajah itu mendatangi rumah Suyatni, dan memenggal leher anaknya dengan samurai yang tajam di depannya sendiri. Sungguh hal yang tak manusiawi. Memperlakukan nyawa manusia seperti mainan. Kini, Suyatni memilih bertarung sebagai pasukan pejuang kemerdekaan bersama mereka-mereka yang berani.

Air mata wanita yang kini sebatang kara itu masih mengalir deras. Butir-butir air matanya membasahi dadanya yang berdebu. “Kamu tidak tidur, besok kita masih harus melanjutkan perjalanan dan perjuangan ini,” tegur Kapten Soeprapto. Wanita itu masih terdiam membisu, tak memberi jawaban sedikitpun. Tatapan matanya kosong menatap kegelapan hutan tempatnya berada. “Tidurlah! Yang berlalu jangan kau sesalkan. Kita harus punya harapan dan membangun masa depan dengan perjuangan ini,” tegur Kapten Soeprapto kembali.

“Aku masih tak bisa tidur. Masih terbayang-bayang bagaimana darah itu muncrat di depan mataku. Darah anakku yang hanya satu-satunya di dunia ini. Aku tak bisa tidur sampai penjajah-penajjah itu mati di tanganku.”

“Kita semua yang ada di sini juga memiliki rasa dan tujuan yang sama denganmu. Pasukan ini akan selalu siap untuk menghapuskan penjajahan di bumi ini. Tapi, jika kau tak tidur hanya akan merusak semangat kemerdekaanmu,”

“Aku nanti akan tidur. Tapi, setelah aku menghapus air mataku ini,”

Kapten Soeprapto meninggalkan pembicaraannya dengan Suyatni, bergabung bersama dengan pasukannya di depan api unggun. Di dalam hutan yang gelap ini, hanya api unggun yang dapat memberi lentera dan kehangatan bagi mereka yang lelah berjuang. Kalau mereka lapar, bumi pertiwi akan memberi mereka umbi-umbian yang bisa dimakan kapan saja. Mereka bisa mengambilnya secara cuma-cuma di sepanjang medan yang mereka lalui.

Salah satu dari pasukan tersebut, seorang pria jangkung dengan jenggot meruncing sedang menghitung amunisi sambil mengucapkan sesuatu, “Apa kalian ingat, lumbung-lumbung laskar rakyat yang digunakan sebagai benteng sekaligus lumbung darurat para pejuang di sepanjang pesisir pantai utara telah dibumihanguskan oleh Jepang. Kini keadaan kita semakin terpojok. Apalagi aku dapat kabar dari salah satu mata-mata kita, kalau mereka akan melatih pemuda pribumi untuk dijadikan Pasukan Pembela Tanah Air. Tentu ini juga untuk kepentingan mereka sendiri,”

“Kalau mereka mau membentuk pasukan seperti itu, aku tak sudi untuk bergabung. Aku lebih baik berjuang bersama kalian sampai mati,” ucap Waskito menambahkan.

“Tentu, laskar perjuangan kemerdekaan ini telah kita sepakati diberi nama ‘Laskar Pantura’, dan melangkah bersama merebut perjuangan. Teman-teman kita yang dari Rembang, Kudus, Juwana, dan Pati telah bersatu padu untuk merebut kemerdekaan kembali,” kata Kapten Soeprapto sambil memandangi seluruh pasukan.

“Aku masih bimbang, antara memilih menyebar pasukan atau berjuang bersama pasukan Pantura sampai akhir. Di Semarang, Surabaya, Kota Gede sedang berlangsung perang juga untuk merebut kemerdekaan melawan penjajah Jepang. Para pelajar dengan gagah berani meletakkan pena dan mengambil bambu runcing sebagai senjata mereka melangkah ke medan pertempuran. Di Surabaya, pasukan santri sudah siap di bawah kepemimpinan Kyai mereka untuk menumpas angkara murka di bumi ini. Di Kota Gede, seluruh pasukan laskar perjuangan paling banyak berada di sana. Mereka akan siap menggempur markas penjajah Jepang,” tambah Kapten Soeprapto menjelaskan.

“Kami tak akan berpaling dari teman-teman kami. Kami telah melangkah bersama. Berangkat untuk melakukan perjuangan bersama-sama. Bersembunyi dan bergerilya bersama. Melawan kegelapan malam, melawan angkernya hutan, serta sungai yang dalam telah kita lalui untuk bersembunyi dari kejaran tentara penjajah. Kita tak punya rumah. Bumi pertiwi inilah rumah kita. Kita tak punya siapa-siapa. Pasukan Pantura inilah keluarga kita satu-satunya,” tegas Suyatni.

Air mata Suyatni telah berhenti mengalir. Mendengar pembicaraan tadi, semangatnya kembali mengalir. Darahnya mendidih setiap kali mendengar nama penjajah Jepang di sebutkan. Dia tak bisa tinggal diam.

Di keheningan pembicaraan serius tersebut, tiba-tiba saja seorang pemuda membawa obor mendatangi mereka sendirian. Pemuda tersebut menuju ke arah mereka. Seluruh pasukan Kapten Soeprapto bersiap dengan senjatanya masing-masing, siapa tahu dia adalah mata-mata Jepang dan telah mempersiapkan pasukan di belakangnya untuk menyerbu laskar perjuangan tersebut.

“Tunggu, jangan kalian tembakkan senjata itu padaku. Aku bukan berada di pihak penjajah. Aku di sini tidak sebagai musuh, melainkan sebagai pembawa pesan. Penjajah memberikan sebuah surat ini padaku untuk diberikan kepada kalian. Aku sendiri belum mengetahui isi surat tersebut,” ucap pemdua tersebut ketakutan setengah mati saat mulut-mulut senapan pasukan Kapten Soeprapto menuju ke dadanya.

Suyatni dengan sigap meraih surat itu. Lalu membacanya degan keras. Seluruh teman-teman seperjuangannya mendengarkan dengan khidmat. Wajah-wajah mereka memerah. itu tandanya isi surat itu tidak enak didengarkan.

“Kurang ajar, mereka mau-mau mengajak kita berunding dengan alasan berdamai. Omong kosong. Sia-sia saja taktik seperti itu mereka lancarkan pada kita. Kita sudah belajar dari Belanda, bagaimana dulu dia mengelabuhi pasukan Diponegoro dengan alasan perdamaian. Kita tentu tak akan menerimanya. Besok, kita serang mereka secara terbuka di Juwana. Kita lancarkan serangan!,” kata Kapten Soeprapto dengan amarahnya yang membara.

Pemuda pembawa pesan itu semakin ketakutan melihat amarah para pejuang. Dia menggigil gemetaran. Waskito dan Suyatni menatapnya tajam. “Kamu pulang dan sampaikan pesan dari kita kepada penjajah, bahwa besok kami akan melakukan serangan,” kapten Soeprapto berkata pada pemuda tersebut. Pemuda tadi berbalik langkah, pulang membawa pesan balasan untuk penjajah.

“Ini sungguh suatu penghinaan. Mereka pikir kita adalah orang bodoh. Darahku makin mendidih. Saat ini juga kita berangkat ke Juwana. Kita serang markas mereka. Aku yakin, kemenangan berada pada pihak kita yang memperjuangkan kebenaran dan kemanusiaan. Kita berada di bawah naungan keadilan. Kita tidak akan kalah. Kita pasti menang,” seru Suyatni dengan semangat.

Seluruh pasukan kapten Soeprapto bersiap dengan senjatanya. Mereka mulai bergerak meninggalkan hutan. Mereka menyusup di dalam kegelapan malam. Bergerak melaju menuju Juwana, di situlah markas penjajah Jepang beserta gudang amunisi mereka. Pasukan pejuang kemerdekaan itu berencana akan menghabisi penjajah Jepang di markasnya. Pasukan kapten Soeprapto melaju dengan cepat. “Serbuuu!,” Suyatni menyeru dengan semangat menggebu kepada seluruh pasukan pejuang kemerdekaan.

Pati, 2020